Peut-on vraiment atteindre la multiperformance ?

L’ensemble des résultats des plateformes Syppre ont été présentés lors de colloques aux champs entre mai et octobre 2024.

La durée et l’implantation des essais Syppre permettent aujourd’hui de produire des conclusions statistiquement valides sur l’efficacité de divers systèmes agroécologiques comparés à des systèmes traditionnels optimisés.

Rappelons que dans chaque région, les premiers ont été imaginés en capitalisant sur l’expertise collective d’agriculteurs locaux, de partenaires économiques et des instituts techniques et ont pour objectif d’atteindre a priori la multiperformance.

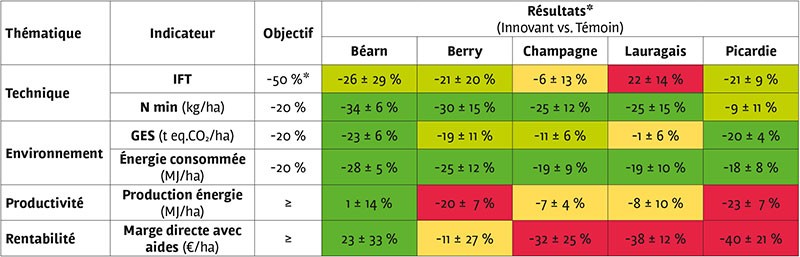

Il est évident que l’effet du système est très fort sur l’atteinte de certains critères de performances. Par exemple, tous les systèmes innovants voient leurs performances techniques et environnementales améliorées comparativement aux témoins. En revanche, seuls deux systèmes innovants sur cinq atteignent une marge et une productivité équivalentes aux témoins (tableau

Des réussites très dépendantes des contextes locaux

Plusieurs éléments permettent d’expliquer pourquoi la multiperformance a été atteinte dans le Berry et le Béarn. À commencer par le choix des cultures, leur proportion et leur juste positionnement dans la rotation.

Dans le Berry, le tournesol et le millet offrent des opportunités (calendrier, molécules autorisées, etc.) pour gérer les graminées adventices. Elles se sont avérées bien adaptées au contexte pédoclimatique local. L’évolution récente du système innovant prouve que la flexibilité dans le positionnement des cultures est un facteur de réussite essentiel. En effet, la règle de décision qui consiste à positionner ces cultures en fonction du salissement en adventices constaté dans la parcelle se révèle très efficace pour optimiser les performances du système. Ainsi, la meilleure maîtrise des adventices a, par ricochet, permis d’atteindre le potentiel de rendement des cultures suivantes.

Dans le Béarn, l’insertion de soja permet de réduire fortement les besoins en fertilisation azotée, et donc les émissions de gaz à effet de serre

Syppre, un apport méthodologique nouveau

Au-delà des résultats sur l’impact des leviers de transition agroécologique, les apports méthodologiques de Syppre font progresser la recherche appliquée. En effet, si les essais «

Par ailleurs, Syppre est le seul projet qui a mobilisé l’expertise de trois instituts sur une période aussi longue, nécessitant des ajustements pour harmoniser les méthodes de travail et parler d’une seule voix. Tout cela est certes moins visible auprès des agriculteurs, mais cela contribue sans aucun doute à la valeur et à la crédibilité du dispositif.

Preuve que Syppre répond à un besoin

La diversification a des atouts certains...

Un des principaux leviers utilisés dans Syppre pour atteindre la multiperformance est l’introduction de nouvelles cultures, en complément des cultures classiques selon les régions, comme le blé, le colza, le maïs ou encore le tournesol.

Les solutions issues de Syppre se voulant réalistes et transférables, les systèmes innovants excluent les cultures de niche, même si elles sont potentiellement plus rémunératrices. Ainsi, les cultures de diversification mises à l’épreuve dans Syppre en fonction des contextes locaux sont le pois chiche, le sarrasin, le chanvre et le millet.

L’analyse multisite conduite en 2024 illustre que les cultures classiques sont la plupart du temps aussi bien réussies dans les systèmes innovants et témoins. En effet, les écarts de rendement constatés sont non significatifs, exception faite des situations où des itinéraires techniques très innovants sont testés sur les cultures principales. Ils nécessitent dans ce cas des «

De plus, Syppre atteste que c’est grâce à la diversification des cultures – et presque exclusivement grâce à cela - que les performances environnementales sont améliorées.

Par exemple, l’insertion de légumineuses en culture principale est le premier levier contribuant à réduire les émissions de GES à l’échelle du système

...mais elle tend à dégrader la rentabilité du système

Les cultures de diversification ont tendance à avoir des rendements aléatoires, et occasionnent plus d’échecs

Les raisons à cela sont multiples

Par ailleurs, ces cultures nécessitent un temps d’apprentissage avant de bien maîtriser les itinéraires techniques. Durant cette période, la réussite de ces cultures est donc variable.

Au-delà des risques d’échecs cités ci-dessus, la présence de cultures de diversification dans la rotation implique de réduire les surfaces des cultures principales. Or, ces dernières sont bien souvent les piliers économiques des rotations. Par conséquent, les cultures nouvelles tendent à dégrader la rentabilité du système, ce qui peut constituer un frein important à la diversification.

La diversification contribue donc à la multiperformance à condition d’être bien adaptée et bien dosée. Une fois bien maîtrisées, les cultures de diversification peuvent apporter des bénéfices agronomiques à l’ensemble du système et des opportunités économiques, sous réserve que leurs prix de vente soient suffisamment élevés.

Pas de solutions clés en main

Les systèmes innovants qui n’atteignent pas la multiperformance ont tout de même des atouts à faire valoir. Ils prouvent que certains leviers ou combinaison de leviers sont efficaces pour mieux maîtriser les adventices sur le long terme, améliorer le bilan carbone ou encore réduire les émissions de GES. À condition toutefois de se donner les moyens de tirer bénéfices de ces leviers

Syppre met ainsi en évidence que la transition agroécologique nécessite de la disponibilité, qui s’ajoute au temps de traction. Or, le temps est une denrée rare chez les agriculteurs.

Les systèmes de culture expérimentés dans Syppre depuis dix

En revanche, chaque agriculteur peut trouver parmi les stratégies expérimentées dans Syppre une solution à l’une ou plusieurs de ses interrogations et/ou impasses techniques. Les échecs autant que les réussites du projet ont de quoi inspirer de nouvelles stratégies, et les leviers testés gagneraient à être plus majoritairement utilisés dans les exploitations.

Picardie : parier sur l'amélioration de la fertilité des solsLauragais : un blé dur performant et économe en azoteBéarn: CIVE et soja, une bonne complémentarité avec le maïs

Champagne : des pistes pour maximiser les bénéfices de la diversificationBerry: un système innovant qui coche toutes les cases

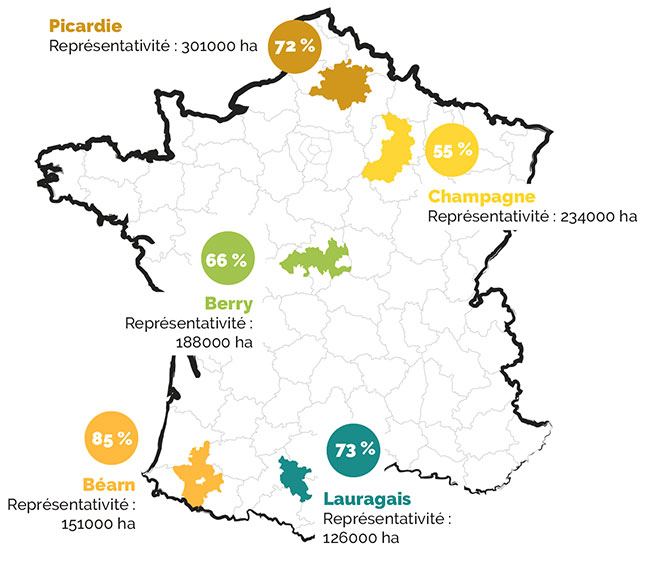

L’une des spécificités de Syppre est de proposer une méthodologie globale dont les applications sont territorialisées. Ainsi, dans le cadre de l’Observatoire des pratiques, un travail sur les aires de représentativité a été mené dans chaque bassin où une plateforme Syppre est présente (figure

Objectif

0 commentaire

Réagissez !

Merci de vous connecter pour commenter cet article.