Comment lutter contre une infestation de chardon ?

L’épuisement des pousses souterraines par des déchaumages répétés est la meilleure stratégie pour se débarrasser des envahissants chardons des champs. Mais c’est un travail de longue haleine !

Comment lutter contre le chardon des champs ?

Un seul chardon des champs est capable de coloniser 250 m2 en trois ans, uniquement en produisant des drageons et des rhizomes. Chez cette espèce, en effet, la voie végétative contribue pour l’essentiel à sa dissémination, loin devant la voie reproductive : si un pied peut produire de 1500 à 5000 graines duveteuses vite disséminées par le vent, moins de 5% des chardons trouvés dans les parcelles sont issus d’une reproduction sexuée.

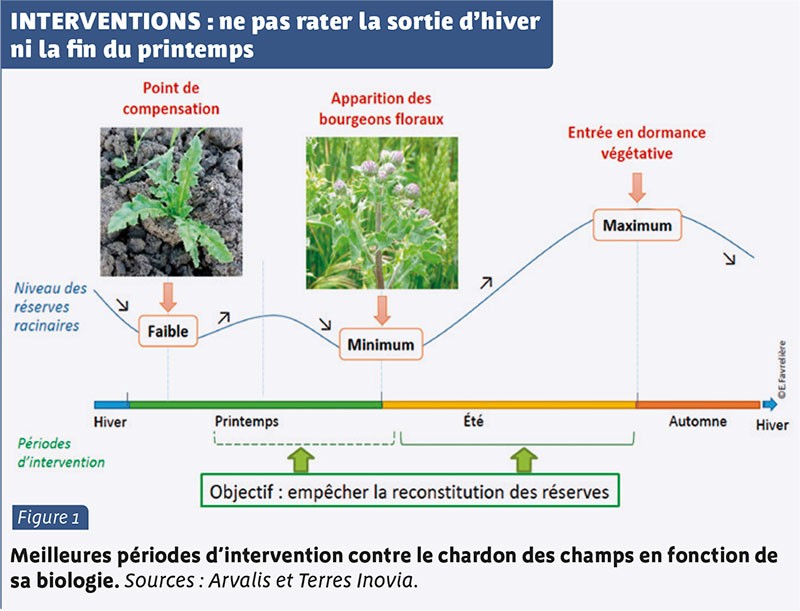

Le chardon constitue des réserves dans ses racines jusqu’à la fin de l’été. En sortie d’hiver, celles-ci sont au plus bas. Ces réserves sont également basses à la fin du printemps et en début d’été, durant la production de graines. Ces deux périodes sont optimales pour désherber mécaniquement cet envahisseur (figure 1), avant son entrée en dormance en novembre.

Désherber le chardon avec trois à quatre passages d’outils à l’interculture

Les essais d’Arvalis et de Terres Inovia ont montré que le labour n’a qu’une efficacité limitée sur le chardon des champs. Cette vivace se gère avant tout par l’épuisement de ses réserves racinaires.

Des déchaumages répétés avant l’implantation de la culture s’avèrent la meilleure stratégie. Il est primordial d’utiliser des outils qui travaillent «en plein» tel qu’un déchaumeur à dents. Avec des outils ne travaillant pas avec un recouvrement supérieur à 30%, certains drageons échappent au travail du sol et poursuivent alors leur expansion.

Il faut intervenir à 6-10 cm de profondeur au stade «5-8 feuilles» des chardons afin de sectionner les organes végétatifs souterrains et ainsi d’épuiser la vivace - de préférence par temps sec et chaud afin d’optimiser l’efficacité du travail du sol.

La pression sur les chardons par le désherbage mécanique doit être maintenue plusieurs années de suite.

La pulvérisation ciblée, un « plus » contre le chardon

Ce type de pulvérisation consiste à appliquer le produit herbicide uniquement si des adventices sont présentes et uniquement sur elles. Elle est destinée au traitement chimique des adventices qui se propagent en « taches » comme le chardon ou le rumex. Elle requiert d’investir dans des équipements spécifiques : d’une part, dans un dispositif automatique détectant les taches d’adventices (des capteurs RVB ou multispectraux* et le logiciel de traitement d’images associé) ; d’autre part, dans un pulvérisateur équipé de porte-buses à sélection automatique ou à coupures de tronçons et dans un système de géolocalisation très précis. Les essais d’Arvalis** ont montré que, selon le degré d’infestation, la pulvérisation ciblée économise jusqu’à 99% de produit herbicide. Malgré l’investissement matériel conséquent, elle est rentabilisée dès que la surface à traiter ne dépasse pas 50% de la surface cultivée, et ce, d’autant plus que la parcelle est grande. La pulvérisation ciblée répond par ailleurs aux objectifs de réduction des quantités de produits phytopharmaceutiques utilisés à la parcelle (plan Ecophyto II+). La technique est encore en phase de déploiement.

(*) Un capteur RVB (rouge-vert-bleu) est l’équivalent d’un appareil photo classique. Un capteur multispectral mesure la lumière dans différentes longueurs d’onde, pas nécessairement du visible.

(**) Matériels et études de rentabilité sont passés en revue dans l’article « Adventices en maïs et prairies : de la détection à la pulvérisation ciblée », Perspectives Agricoles n°504, nov. 2022.

Peu d’autres leviers agronomiques efficaces contre le chardon

Écimer pour empêcher la montée à graine n’est efficace qu’après le stade « boutons floraux ». Une fauche avant ce stade serait contre-productive ! Elle ferait cesser la dominance apicale, engendrant l’émergence d’une multitude de plantules issues des bourgeons racinaires.

Enfin le semis direct, qui ne perturbe pas le système racinaire du chardon, est à éviter : il laisse les organes multiplicateurs s’étendre sans aucun frein.

Introduire un couvert semi-permanent de luzerne dans la rotation peut être intéressant pour ses propriétés étouffantes, parce que la luzerne sera présente environ trois ans d’affilée sur la même parcelle et grâce aux coupes d’exploitation. Mais il n’empêche pas la réapparition du chardon après sa destruction.

Les cultures de la rotation peuvent être aussi choisies de manière à élargir les possibilités de lutte herbicide et/ou mécanique. Dans ce cadre, un escourgeon semé tôt et récolté également précocement permet d’intervenir mécaniquement dès le début de l’été.

Attention : le risque de présence du chardon est très élevé dans les rotations tournesol-blé-orge. Dans les rotations colza-blé-pois-blé, pois-blé-orge de printemps et maïs-blé aussi, mais dans une moindre mesure.

Optez pour la double pression : désherbage mécanique et désherbage chimique

Lorsque la pression du chardon est forte, le désherbage mécanique en interculture sera complété par un désherbage chimique. Il est possible d’ajouter du 2,4 D au glyphosate1, à raison de 800 g/ha et 1080 g/ha de glyphosate. Attention au délai à respecter avant l’implantation de la culture suivante.

Il est aussi recommandé de faire suivre l’intervention d’interculture par une lutte chimique en culture si le chardon est reparti entre-temps en végétation. Appliquer le produit au stade « boutons floraux » du chardon. À ce stade, la sève élaborée circule des parties végétatives vers les organes souterrains : l’herbicide sera lui aussi transporté vers les racines et détruira l’adventice.

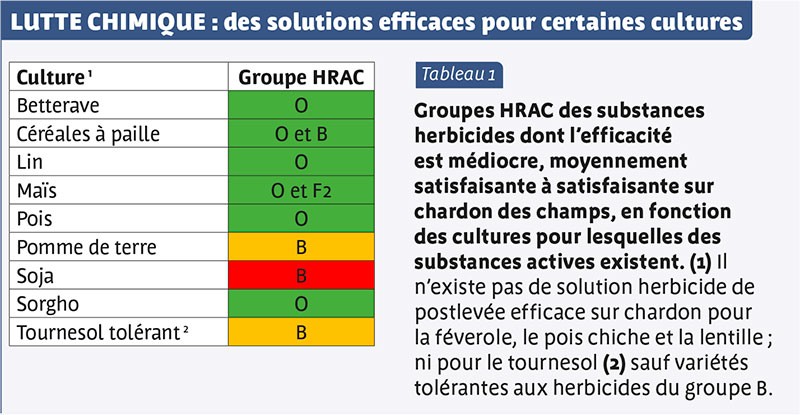

La famille de l’herbicide et le stade de la culture au moment de l’application diffèrent selon la culture (tableau 1). Sur blé d’hiver, il est possible d’appliquer un produit à base de clopyralid (spécialité Chardex ou Effigo) avant le stade « 2 nœuds », ou du metsulfuron de ce stade à « dernière feuille étalée ». En maïs, la lutte doit s’envisager avant le stade « 6 feuilles » avec du clopyralid (par exemple, Lontrel-100 + huile).

Si des chardons ont déjà levé avant le semis de la culture de printemps, il faut intervenir avec un herbicide total de type glyphosate. Cette technique permet de limiter ponctuellement la concurrence mais demeure insuffisante. En revanche, il n’existe pas de substance chimique de postlevée suffisamment efficace sur chardon et tolérée par le tournesol, hormis par les variétés tolérantes au tribénuron-méthyl (Express SX) Dans ce dernier cas, il est possible d’appliquer, par exemple, le mélange Express SX (à 45 g/ha) + Trend 90 (à 0,1%). Il présente une meilleure efficacité sur les jeunes chardons.

En féverole, pois chiche et lentille, il n’existe pas de substance active à l’efficacité satisfaisante. En pois, une intervention avec du Tropotone (2.4 MCPB) à la dose de 3 l/ha freine le développement du chardon ; à la dose de 4 l/ha, l’application sera plus destructrice. Il faut l’appliquer avant le stade « boutons floraux » du chardon. En raison d’une sélectivité moyenne, l’application doit rester localisée aux ronds de chardon.

(1) L’utilisation du glyphosate est soumise à la réglementation en vigueur. Avant une culture d’automne (hors lutte obligatoire), elle n’est possible que sur une parcelle non labourée et à une dose maximale de 1080 g/ha par an. La même règle s’applique avant une culture de printemps, avec possibilité d’application supplémentaire en été ou en début d’automne en parcelle labourée si le sol est hydromorphe.

Regarder la vidéo : https://youtu.be/qpLg8_yDf7c

Lire aussi : Ne pas se laisser déborder par le chardon

0 commentaire

Réagissez !

Merci de vous connecter pour commenter cet article.